TRÍBADA FALSARIA Y CONFUSA

Tríbada pasa por anómala novela, si es que se puede llamar "novela" al relato breve de un fracaso sentimental seguido de una serie redundante, pretendidamente polifónica, de comentarios obsesivos sobre el sentido, o más bien el sinsentido de lo acaecido: las vicisitudes emocionales y escarceos bisexuales de una hermosa boticaria de provincias que no cree en Dios. Para mayor extravagancia, Tríbada (o sea, "Lesbiana" con arcaísmo griego, vulgo "tortillera" o "bollera"), lleva por subtítulo Theologiae Tractatus y gasta obscuras pretensiones metafísicas. Para mí que por debajo de los interminables comentarios se esconde, pero asoma su tremenda cabeza, un Tratado gnóstico-cristiano contra el mundo, el demonio y la carne, completamente extemporáneo y, no obstante, obra de arte de alta cultura, elaborada en un español impecable (nunca mejor dicho), espinosista, que rescata términos en desuso y propende a convertir muchos verbos en transitivos, pero que huye al mismo tiempo de cualquier pedantería o academicismo, siendo como es claro, preciso y rotundo.

Literatura escrita desde el pasmo y la desesperanza nihilistas en el advenimiento de la sociedad del bienestar en trance de descristianización, por una conciencia profundamente cristiana pero ajena ya a cualquier ortodoxia. Gonzalo Sobejano dijo de esta enorme e ilustre rareza que podría definirse como un comentario inacabable a un caso de conciencia y que en ello estriba su singularidad.

No sólo de Damiana (la boticaria que abandona a Daniel tras ocho años de convivencia amorosa, por una mujer) se quiere hacer un mito, también de su amante o marida, Lucía, algo más joven. A Lucía, encarnación del mal, se la llama de todo, desde abortón, bollera, coima verrionda, chancro, feróstica, huera, íncuba, lamecricas... y así hasta la Y griega de "yuntada de Damiana". La relación completa de nombres por orden alfabético sirve de prólogo a la "novela", igual que la relación exhaustiva de nombres de Damiana, antes que aquella: "afán sin remedio", "ajobada de Lucía", "andorrera", "avecilla", y así hasta los quinientos nombres que acaban en la última letra del abecedario con "zozobra", "zurrido intestinal" y "zurrona". Estas listas recuerdan la letanías marianas, muy en contraste, casi en blasfemia de ellas.

Según su valedor Gonzalo Sobejano (también lo fueron Aranguren y Tierno Galván), Tríbada aspira a crear el mito de la Concupiscencia Transgresora bajo el ejemplar de la persona que se entrega a la gana desde el tedio de su insuficiente ser. Pretende que las mujeres inclinadas hacia la ajena vulva acaben por llamarse "damianas". No creo que lo consiga, pero la intención es lo que cuenta. La contienda entre Daniel, Lucía y Damiana (triángulo amoroso) es interpretada por un Anónimo Primero de la Escuela de Murcia como contienda entre Dios y el Demonio, como alegoría del conflicto entre el Bien y el Mal, entre Lo bello y Lo feo, entre Lo verdadero y Lo falsario.

¿Se quiere elevar a Damiana y Lucía a sendos mitos negativos de la vaciedad de las relaciones humanas en la sociedad hedonista, tras la muerte de Dios? En ciertos capítulos, Espinosa extiende su sátira a "la fea burguesía", especialmente a los "mandarines" pendantes y academicistas, pero más allá de las interioridades psicológicas o las miserias sociológicas, se apunta a ultimidades: creer o no creer en Dios, apostar o no apostar por la trascendencia y la dignidad humana, o gozar a tope en la contingente inmanencia como cerdo en lodazal. En cualquier caso, el Cielo permanece invisible o lejanísimo, como borrado por el objetivismo y la acción, el bulle bulle de viajes, festejos y ligoteos.

Si el contraejemplo de Damiana es lamentable, pues se trata de la atea que conjura el tedio con sexo efímero y placeres mundanos y acaba en "buscona de méntulas" tras enfriarse su romance con Lucía, tampoco es mejor la posición de María Ordóñez, profesora casada con profesor mediocre, baluarte de familia bien avenida, bien pagada y representada. María, que sufre miedo general, ve la inmensa zozobra de Damiana Palacios (a la que se apoda "tríbada falsaria"), la boticaria que se hunde en el descrédito social con la modista Lucía, "bollera manifestada" y "encelada en Damiana", y María dijo a Romualdo, su marido: "¿Ves en qué acaban los amoríos y las espontaneidades?". A lo que Romualdo repuso: "Sí, vida mía". Ambos son lo que hoy llamaríamos "progres", "seres sin fisuras", pero, al contrario que Damiana, que frica y succiona a su aire y se engrifa tiesa o viste de garzón con su marida, al contrario que la Tríbada que naufraga al dejarse llevar por sus impulsos, María aparece vestida de buena mujer y esposa; lleva sobre su pecho una imagen del Crucificado y el símbolo del materialismo dialéctico, pues pertenece a esas Comisiones Políticas que potegen su salario...

"La contradicción entre las doctrinas queda englobada en los intereses de María, instancia más alta que las ideas".

Aunque en sus páginas los comentarios se atribuyen a distintos personajes, dicha ficción no cuela y sólo se oye una voz, con distintas máscaras, pues todos sus cartas, explicaciones, aclaraciones, interpretaciones, exégesis, opiniones, disquisiciones, ilustraciones, escolios y hasta poemas, lucen unidad de estilo. Y es precisamente su estilo lo más atrayente del libro, su extraña, peculiar y fascinante originalidad. No cambia el estilo de los testimonios, aunque sí su contenido, la diversidad caleidoscópica de sus perspectivas. La mayoría de los personajes apoyan a Daniel y reprochan la temeraria, vana o libertina actitud de Damiana, pero también los hay tolerantes y hasta defensores, como Juan Ginés, profesor de Universidad que "se comprometió a escribir un libro una vez que hubiese adquirido un diccionario de la lengua".

Juana, enamorada de Daniel hasta el autosacrificio y la autoinmolación, que pone su dicha en consolar y recuperar a Daniel (con el que tuvo romance juvenil), ahora abandonado por la tríbada Damiana tras ocho años de relación, recoge en una de sus patéticas cartas un poema que Daniel ha dedicado a una amiga común muerta, Josefa, en el que se pregunta por el sentido que encierran los "ruidos de la Creación" y cómo "la magnificiencia de la nada / está manchada / por la obra del Demiurgo". Recuerda a Laotsé, pero también a los más pesimistas de los gnósticos, el dictamen de que...

"Quienes se afanan, / llevados del mal caminan; / nadie merece redención. / ¿Por qué no concluye / esta sucesión interminable? // La conciencia aterra, / el instinto empavorece, / el juicio es lunático. / Desde la piedra al bípedo / existe una fea acaecencia, / entregada, sin duda, al Maligno: / la Naturaleza y la Historia, / sarna de concupiscencias, / son, abiertamente, sus dones / horripilantes emanaciones. // El ser no es bueno, / ni bello ni verdadero, todo sobra."

Ni Ciorán -cómico del pesimismo- se atreve a tanto quejío, a tanto trágico lamento. No hay sino la vaga comicidad cruel del sarcasmo en este desprecio del mundo (estercolero) y de la carne (gusarapo perdido en el vientre del tiempo) que despliega Espinosa en su Tríbada. Si la mundo natural como la historia se ensamblan en un valle y una sierra de lágrimas, el Demiurgo que diseña y estimula semejante atrocidad se parece demasiado al Diablo, "Dios en la náusea"...

"Satanás tiene que ser, de alguna forma, ciego o sordo; de ahí la lejanía y el asco con que enjuicia necesariamente. Es pura objetividad el Rey de los Terrores, y, desde luego, el más impersonal crítico de la Obra. Por el contrario, Dios es una subjetividad absoluta: por eso no puede sentir la náusea".

Por eso, para ser hijo de Dios -le escribe Juana a su idolatrado Daniel- se precisa recobrar la subjetividad y despegarse de la ansiedad, prisa y rabia en que vivimos entre zozobras. La naturaleza del propio Satanás no es perversa, lo son sus acciones, pues sólo Dios podría ser en todo caso perverso. Esta es opinión de Daniel -oculto victimado de la obra-. Sin embargo, Juana anima a su amor a pensar, "al menos como recurso sedante, que el mal no existe, aunque asome en los hechos." Para Daniel no cabe ni el perdón ni el arrepentimiento porque "es la acción la que configura la esencia del ser". Juana, que representa la bondad, absuelve y perdona sin exigir compunción: hemos de resignar la cólera.

Si Daniel afirma que el mundo es la cara del Maligno, transparentado en las cosas, no obstante Juana, su propicio ángel de la guarda, anima a su amado a aceptar lo que la Voluntad quiere (eco de Schopenhauer): comprensión y tolerancia. Pero es la misma Juana, fea de ojos preciosos, la que afirma que el dolor y la necesidad son propios del ser, así como el miedo, y reprocha al doliente que la visión del mal (las bajas fricaciones de Damiana y sus mentiras) le embelese. El Infierno es caso descriptible porque trasluce aquí abajo, mientras que el Cielo se define indescriptible.

"Nadie narra del infierno sin ser también infierno; tampoco nadie lee, con provecho, del infierno, sin hacerse infierno".

Habitamos tinieblas, acusándonos unos a otros. Por eso es el infierno la total realidad de esta irrealidad que es el mundo. Para Daniel, iluminado por el odio a la tríbada, un muerto es superior a un vivo porque no cobra dietas ni adula dictadores ni come ostras:

"En el cadáver habita Dios mejor que en la conciencia, la más repugnante comparecencia de la Creación".

Podemos volver la espalda al misterio, o podemos abrazarlo, pero no destruirlo. Si alguien llegara a explicar el misterio, desaparecería la Creación; igual ocurriría si lográramos arrancar el mal del mundo, porque el mal es la diferencia entre Dios y la obra. Ni Dios ni el mundo tienen explicación. Tampoco el amor, ante esto sólo cabe el pasmo y la resignación. El verdadero conocimiento es vivencia, no reflexión; el misterio se percibe. Espinosa -dice Sobejano- no niega el misterio, lo reconoce y lo cerca sin cesar, pero su pensamiento quiere ser iluminación intelectiva y purificación moral, terco esfuerzo de la razón humana en busca del bien, la verdad y la belleza.

Mas tampoco el espíritu es garantía de salvación si se apasiona y no tolera ni comprende.

"Tolerar o comprender no son conclusiones del espíritu, sino de la consecuencia de vivir, de la desgana de ser o del aburrimiento de existir".

Damiana "discurría por aburrimiento y se aburría al discurrir" -comenta Juana. No desdeña Espinosa las definiciones esencialistas que tanto ansiaba Sócrates sin hallarlas (aporéticamente) y viene a pelo la de La soledad, uno de los demonios de Damiana, prima hermana de Aburrimiento, y quizá lo peor:

"Soledad es la congoja que sentimos de no ser reconocidos por la palabra, por la actitud, y, sobre todo, por la mirada de otro."

También Juana clama en sus cartas a Daniel que la nombre, que la reconozca, que la traiga a su pensamiento... Mas, lo peor del aburrimiento es que ni siquiera hay pecado que lo extermine, así que, a pesar de sus correrías sexuales con ambos sexos, Damiana acabará aburrida...

"La tríbada amustiada y cosa ajada, sin marida ni amores, en su isla, contempla el mar al caer de la tarde, y, como centauro viejo, piensa en las cosas de la juventud transcurrida. El viento, que es eternidad, cimbrea los juncos // Como las hojas caen en el otoño, con ese hermoso color dorado y seco, así cayeron las alegrías y bellas disposiciones de la que tuvo por orgullo llevar sobre el rostro la señal de la raza. Sin color ni fulgor, la mujer es, ahora, un arco enteco de impresionantes ruinas: la verdad sin seducción."

Cuán presto se va el placer y cómo, tras acordado, da dolor, que diría Manrique. Las Damianas y Lucías aparecen envueltas en la fea burguesía y copartícipes de muchos de sus hábitos y gustos: viaje, casita de verano, disipación, consumismo, lo moderno, los intereses, falsos valores, automóviles, copeo, idiomas, frases hechas, el ir viviendo... Pero al final son más de uno los que prefieren a la Tríbada e incluso a Lucía, antes que "a las honradas señoras y buenos padres y esposos".

Espinosa, más atrabiliario que Sócrates e incluso que Heráclito, escribe "más allá de la plácida bondad del ánimo irónico", más allá de la desesperación, pues el desespero lamenta la pérdida de un bien determinado, mientras que la desesperanza llora la ausencia total de bienes. Por eso es la tristeza la que castiga y suplicia las horras aventuras con sus cuyos y las triviales y cansadas fricaciones con su Lucía de la boticaria cuarentona. Sorprende la belleza poética de estas tremebundas sátiras.

Puede leerse a veces el mal como locura voluntaria, tal la opinión de Josefina sobre la Tríbada:

"A veces enloquecemos con el fin de hurtar a la razón la vigilancia que sobre nuestros secretos anhelos y apetitos ejerce; en tal caso, la demencia actúa como manto que oculta nuestros empeños, apartándolos del juicio y sus advertencias."

Tal sería el caso de Damiana, entregada a cuyos que la desmerecen, enloquecida a propósito para poder obrar mal. En contraste con ella, las confidencias íntimas de Juana adquieren un valor poético indudable.

Tiene razón Gonzalo Sobejano: Gracias a la desproporción entre la exigua cantidad del texto narrativo y la vastísima extensión de las glosas acerca de lo pensado y sentido por los espectadores (ni Damiana ni Lucía hablan, salvo por lo que otros dicen que han dicho o sentido), Espinosa consigue un efecto de extrañación o desfamiliarización muy original con el que consigue atraer y regenerar la atención de sus receptores, con este modelo de "novela-comentario", tan metaliterario, consigue compensar la extemporaneidad e incorrección política de su diatriba, pues sin duda, de ser famosa, la inquisición woke la cancelaría, ya que Espinosa no se corta a la hora de usar expresiones vulgares para referir a la homofilia femenina. Y, no obstante, apenas hay sexualidad explícita en esta obra, sí descalificaciones brutales de las maneras sáficas, si bien puestas en boca de Juana:

"Representan la coquetería y el melindre convertidos figuras gomorrosas... Repiten el maniquí de las nefandarias de nuestros tiempos, tan a la moda existen, y la contemplación de esta exagerada actualidad produce tristeza y sensación de abrazo con la nada."

Y un poco más adelante:

"¡Qué solas existen las fricadoras! Son narcisismo, y el narcisismo, querido mío [a Daniel], resulta abdicación y escasez, la conciencia adorando la mímica del yo e inciensando el vacío. No puede haber, no puede haber en el mundo una bollera que emita pensamiento. Lo absolutamente femenino es penuria."

Juana parece aquí (IV-2) hacerse cómplice del odio que siente su adorado Daniel por Damiana, que tras un romance de ocho años, lo ha abandonado por la modista Lucía, que milita garzona y virago con charla desafiante y matraquista. Recuerda que su amado definió el odio como obsesión que nos liga a una persona, seno del mal que hemos situado en ella.

"Odiar, por tanto, es estar atrapado por un daño que emana de otro, según nuestra voluntad y creencia. No podemos odiar una nada."

Sin querer, enaltecemos con nuestro odio al odiado "¿Serías capaz de aborrecer a Damiana si la percibieras grasa y palpitación de tripería?" -le espeta Juana al "hater", al que goza eco y reclamo. Lo que desencadena el delirio colérico de Daniel no es el dato del rechazo de un hombre por parte de una mujer que se siente atraída eróticamente por otra, sino el adivinar el tribadismo con vivencia sin otra finalidad que la de su propio contestatario alarde (u orgullo).

En su sexta carta, repite Juana palabras de otra epístola de Daniel en que este describe su odio como furia agresiva contra la tríbada (a la que llegó a pegar por su ansia de crica y la desfachatez de sus mentiras), describe tal odio como simpático y sagrado, nacido de la visión de lo puramente demoníaco y en acto, aun sabiendo que encierra "mengua de mi ser"...

"Si la desnucara y troceara, no me libraría del tósigo que en mí ha colocado, porque el odio no concluye con el ensañamiento".

Daniel aún conserva la lucidez de comprender que "el odio transporta a la espiral sin fin de la locura", odio que alimentan los celos de "la hombra nefanda" de mamas bamboleantes, sobrantes, buscona de muchachitas y bigarda de Damiana, "los celos son angustia de lo irreal y no descrito", por ello anima Juana a Daniel para que se cuente: pues "en cuanto describimos, convertimos los incidentes en algo que también pertenece a quien lo escucha".

En cualquier caso -concluye Montoya-Espinosa- las criaturas que dañan a Daniel (homo absconditus) no son el mal, ni siquiera malignas; prestan sus actos a la necesidad o al azar que han dispuesto el martirio del hombre, "y de la forzosa o casual circunstancia son instrumento ignorante y ciego". El hombre victimado, interior, en la execrable calamidad que es el mundo, aposentado en la congoja, inquiere sin cesar, quiere saber, y esa es también la última fuente de su desdicha (finis operae).

***

Sobejano establece una forzada analogía entre el Quijote y Tríbada. La novela de Cervantes cuenta los episodios de un cincuentón enloquecido por la lectura de libros de caballería, mientras Tríbada es el episodio tardío de un cuarentón adementado por la infidelidad homoerótica de su esbelta y bien formada, sofisticada y libérrima boticaria, Damiana, su uvita falsaria y luego confusa. Por supuesto, el crítico sabe que la locura de don Alonso Quijano es ingenua, activadora y cómica; la rabia de Daniel es paralizadora y trágica. La derrota frente a Lucía le deja inerme, en vilo, a la intemperie de lo incomprensible, traicionado por una persona que le amaba y se aleja, de pronto, hacia una relación que le parece absurda y sórdida. Es verdad que en ambos casos se trata de un sacar los pies del plato, de un delirar (mas ¿no hace María Zambrano del delirio también una forma de conocimiento?). En ambas novelas -escribe Sobejano- lo que importa no es lo que sucede, sino cómo experimentan lo sucedido los protagonistas y espectadores. En la de Espinosa, el comentario (COMENTO) cobra mayúsculo relieve frente a la narración del suceso, más de dos tercios de las páginas del libro, que incluyen las 62 cartas amorosísimas y confortadoras (algo senequistas) de Juana.

Damiana, tras su traición, pretende negar la evidencia ("tríbada falsaria") y probada ya su mentira, mientras practica el placer venéreo con mujeres y hombres (tríbada confusa) pretende que su conducta no requiere asombro, explicación ni justificación. Los comentarios expresan ansia de explicarse sentimientos y comportamientos insólitos y, por demás, fugaces...

"Todos los talantes, caracteres, empeños y deseos, pasan y mueren, a la nada van. Sólo el mar, esa miseria, permanece".

En este "Tratado de teología", Dios importa como finalidad, por quimérica que fuere, lo que dignifica al hombre y le urge a dar razón ante sí y ante el otro de aquello que hace, sin dejarse sumir en la gana, en la arbitrariedad, en la facticidad, en el azar. "Aún si todo fuese azar, el hombre debe vivirlo como necesidad libre, como elección responsable. Así lo entienden Daniel y Juana y sus amigos, y así no lo entienden Damiana y Lucía ni su cortejo de parásitos" -así resume Gonzalo Sobejano la lección de esta novela sorprendente, rica en aforismos, definiciones y sentencias, vividas de conciencia a conciencia. Por ejemplo:

"Defines la crueldad como vistosidad innecesaria, añadida al daño (...) "Impudicia es la descarada mostración del sometimiento a la necesidad" (IV-12).

Son también muy interesantes las reflexiones sobre el languaje y la palabra, "el lenguaje puede resultar más terrible que toda acción, el infierno es palabra". El lenguaje hace grande lo pequeño.

"Lo verdaderamente inefable no es aquello que viene grande a la dicción, sino lo que le viene pequeño (...) ¿Quién podría decir los sucesos que son menos que el decir? Sólo la emoción directa de ver y oír, nos manifiesta la verdadera realidad."

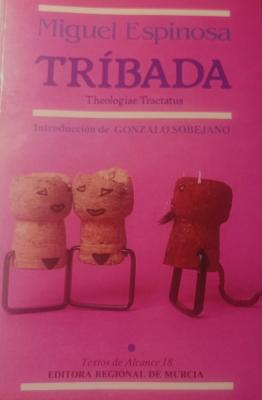

Es sobre lo visto y oído que trata la espiral recurrente de estos jugosos comentarios. "Pensamiento encauzado a través del arte" -así definió el autor La tríbada falsaria en 1981, primera parte de esta Tríbada que nosotros hemos manejado, publicada por la Editoria regional de Murcia en 1986 y que incluye "La tríbada Confusa" como segunda parte.

***

SEMBLANZA de Miguel Espinosa

Miguel Espinosa Gironés nació en Caravaca de la Cruz (Murcia), el 4 de octubre de 1926. Estudió Derecho en Murcia, donde residió la mayor parte de su vida. Trabajó profesionalmente en comercio exterior y como asesor jurídico de varias empresas. No fue un escritor popular, pero su obra ha sido reconocida por la crítica y en el ámbito académico. Muchas de sus obras fueron publicadas años después de haber sido escritas o póstumamente. Falleció en Murcia el 1 de abril de 1982 a causa de un infarto.

OBRAS

Reflexiones sobre Norteamérica (1957) (originalmente "Las Grandes Etapas de la Historia Americana")

Escuela de Mandarines (1974) (Premio Ciudad de Barcelona)

La tríbada falsaria (1980)

La tríbada confusa (publicada póstumamente en 1984)

Tríbada. Theologiae Tractatus (edición conjunta de "La tríbada falsaria" y "La tríbada confusa", publicada póstumamente en 1987)

Asklepios, el último griego (publicada póstumamente en 1985)

La fea burguesía (1990)

Canciones y decires (2004)

Historia del Eremita (2012)

Cartas a Mercedes (2017)

También dejó obras inéditas como "Prometeo encadenado", "Conversaciones con Europeus" o "Forma y Revelación del Mundo". Gonzalo Sobejano tiene por épica Escuela de Mandarines, la primera novela de Espinosa; por dramática, Tríbada; y por lírica, Asklepios, el último griego, a la que dedicó atención en Insula (Marzo 1985).

0 comentarios