El don Juan de Balzac

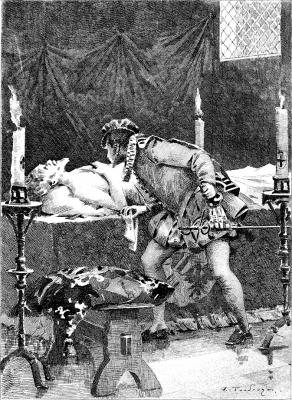

El don Juan Belvidero de Balzac se divierte en un palacio de Ferrara con el príncipe d’Este y siete cortesanas graciosísimas. Su padre, un poderoso comerciante orientalista, le ha malcriado a conciencia y yace agónico. En su lecho de muerte, Bartolomeo Belvidero, propietario de un elixir de la vida eterna, pide a su hijo que frote con él su cadaver una vez fallecido, pero don Juan, tras probar con un ojo para reventárselo enseguida, se niega a resucitar al anciano, conservando el elixir para sí.

Dueño de las ilusiones de la vida, se lanza joven a despreciar el mundo y a manejarlo, para su placer, a su antojo. Su felicidad no es la del burgués, sino la del noble libertino que se apodera de la existencia, como un mono de una nuez, para quitarle rápido los vulgares envoltorios y disfrutar su pulpa.

No se dedica a ningún tipo de liderazgo político o ideológico, convencido de que las almas pequeñas difícilmente creen en las grandes, y de que es difícil cambiar el porvenir con la calderilla de nuestras ideas pasajeras.

Así que, en lugar de andar con la cabeza en las nubes, se tiende, entre galopada y duelo, para secar a besos el labio fresco, tierno, húmedo y perfumado de las mujeres. Como la muerte, don Juan lo devora todo sin perdón y su tránsito deja huellas funestas. «Yo a los palacios subí, a las cabañas bajé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí» -según los versos de Zorrilla.

Pero el don Juan de Balzac no conoce más sino el amor que el escritor francés llama «oriental», de fáciles y largos placeres. Ama a las mujer en las mujeres, al contrario que el marido fiel, que ama a las mujeres en la mujer. Y por eso se entrega a la más profunda seducción de la ironía. Cuando sus queridas suben al cielo en el éxtasis del lecho, él las sigue grave, expansivo, «tan sincero como un estudiante alemán»; pero dice ‘yo’, cuando su amante ebria y delirante exclama ‘nosotros’.

Es un ególatra impenitente. Pero Balzac halla algo de satírico en su sencillez y algo de jovial en sus lágrimas, porque sabe llorar como esas mujeres que le sacan cuantos caprichos conciben a sus maridos. Para don Juan, el universo es él mismo. Amarra su barca a cualquier orilla, pero, dejándose conducir, sólo llega a donde quiere.

Su conversación con el papa Julio II no tiene desperdicio. Moviéndose entre almas católicas como un tiburón alrededor de un banco de sardinas, cuanto más vive, más duda, pues observa que las personas de verdad buenas, delicadas, generosas, justas, prudentes y valerosas, apenas obtienen consideración en nuestra sociedad, y que por nadie somos tan tiernamente amados como por las mujeres en quienes pensamos poco. Por eso, y por puro cálculo egoísta, cuando envejece marcha a Andalucía donde se casa con una Inés educada en colegio de monjas, virgen y supervirtuosa, que le dará un hijo, Philippe Belvidero, tan virtuoso como la madre, «español tan conscientemente religioso como impío era su padre; en virtud quizás del adagio: a padre avaro, hijo pródigo».

El final resulta tan fantástico como siniestro, extrambótico..., diabólico; «gore», según diríamos hoy.

Bibliogafía

Honoré de Balzac. Cuentos filosóficos. «El elixir de larga vida». Ed. corregida y actualizada por Belén Saborido Palomo, 2012. Ediciones de la isla de Siltolá, Sevilla.

0 comentarios