MONELLE Y SCHWOB

SINOUSÍA

Una ramerilla consuela al intelectual arruinado. No sólo le murmura al oído, también le instruye... Le anima a destruir cosas para hacer lugar a las almas, revelando que los escombros del bien y de mal son similares. Toda creación proviene de la destrucción. Es lástima, es horror, que para lograr la bondad superior haya que aniquilar la bondad inferior, pero no es posible hacer una tortilla sin romper un huevo. Toda construcción está hecha de ruinas.

Monelle, la pequeña prostituta, habla de la (trans)formación y de cómo las almas desechan las formas antiguas, así como las serpientes sus viejas pieles. Un nuevo dios sustituye el viejo. Es el dios del momento; manda que dejes ir a tu yo al capricho del instante, porque todo pensar y decir es contradicción. Sus susurros figuran el nadismo simbólico, su esplín.

Todo deseo que dura, ¿no desespera? Por eso hay que pagar para que nos llegue pronto el producto de los grandes almacenes. Mata el deseo, no esperes, que no crezca.

"Toda sinceridad que dura es mentira" –confiesa con franqueza Monelle. Sin embargo, ¡ay!, todo momento, pauta de lo eterno, es a la vez cuna y ataúd.

"Sé como las rosas: ofrece tus pétalos para que los arranquen las voluptuosidades y las pisoteen los dolores. // Que todo éxtasis esté en ti agonizante y que toda voluptuosidad desee morir. // Que todo dolor sea en ti como el paso de un insecto que va a volar. No te cierres sobre el insecto roedor. No te enamores de esos cárabos negros".

Ningunos tan pioneros en primavera como los escarabajos de sudario, mejores voladores de lo que podría parecer a la vista de sus élitros primeros, endurecidos. ¡No te enamores tampoco de las cetonia dorada, aunque fascinase a Jung!

Impera Monelle y nos recuerda el mandato senequista: "No resistas a la naturaleza", o la naturaleza te arrastrará. "Considera toda cosa incierta como viviente y toda cosa segura como muerta".

¿Cómo sabe tanto esta joven furcia? Su alma se ha fundido con la de Marcel Schwob. Llamemos a esa fusión de almas Sinousía. ¿La jovencita es devota del Amor fati? Sólo anhelante infantil de asombros. Tal vez por eso pide que reflexionemos sobre el crecimiento de nuestras uñas (mejor que sobre lo que contienen las de la mujer violada que arañó a la bestia). Y desecha el mandamiento délfico, por eso dice: "no te conozcas a ti mismo..., olvídate de ti mismo". Mas llama la atención sobre lo que importa, ese momento de plenitud, tras el cual Monelle queda en silencio y triste, pues ha de regresar al seno de la noche.

Las hermanas de Monelle protagonizan relatos significativos, facetas de su espíritu, de su infancia perdida, de su infructuosa campaña de sentido. Egoísta, voluptuosa, perversa, decepcionada como quien espera arrivar al País de los milagros y, salvaje, enamorada fiel, predestinada, soñadora...

Como Marjolaine, que es hija de un padre narrador y constructor de sueños que le deja como heredad siete cántaros de arcilla descoloridos sobre el hogar, que ella supone llenos de misterios dichosos y de genios poderosos. No deja de admirar estas piezas que dejó su padre al morir por todo legado, semejantes a un arco-iris hueco, que tal vez contuvieren frutos de rubí, ciruelas de amatista, cerezas de granate, membrillos de topacio, racimos de ópalo y bayas de diamantes. Pudiere ser que la enigmática Lilith hubiera volcado todo el cielo del Paraíso en el último de los cántaros...

La nodriza anima una y otra vez a que Marjolaine case con Juan, un chico honrado que la pretende, pero la soñadora espera a un príncipe. "Cásate con Juan y lo harás príncipe" –dice el ama sagaz. La joven se negaba y durante el día le parecía oír gemir y cantar los sueños que contenían los siete cántaros. Y durante la noche arrojaba granos de arena sobre esas tinajas para conjurar sus secretos.

Juan dejó de visitarla y la nodriza murió. Marjolaine envejeció... Hasta que...

"una noche de luna llena la soñadora se levantó y cogió un martillo como una asesina. Golpeó furiosamente los seis primeros cántaros; por su frente corría un sudor de angustia. Los recipientes crujieron y se abrieron: estaban vacíos. Vaciló frente al cántaro en que Lilith había volcado el Paraíso violeta; luego, lo asesinó como a los otros. Entre los despojos rodó una rosa seca y gris de Jericó. Cuando Marjolaine quiso hacerla florecer, se dehizo en polvo".

***

Muy diferente de Marjolaine fue, como insensible, la princesa Morgana, que no cesaba de mirarse en los espejos. No amaba a nadie y deseaba amarse a sí misma; cuando miraba a otros, en sus miradas se observaba a sí misma, aunque sabía que los dobles amenazan de muerte, que del espejo de Ilsée salió otra Ilsée que mató a la anterior, pero ella no teme a su imagen, pues, cándida y velada, la crueldad y la voluptuosidad le son desconocidas. Las pesadas capas de azogue no muestran a Morgana como es en realidad. Ella quiere reconocerse del todo para amarse infinitamente.

Los agrománticos de su país le fabricaron un espejo negro y líquido (black mirror) en el que Morgana ve una posada blanca que guarda un espejo definitivo, con tres ventanas. De una de ellas cuelga un gran anillo de bronce...

No acabaríamos estas anotaciones si relatáramos las vicisitudes del largo viaje que la princesa hizo a Occidente con un cortejo nutrido y buena bolsa, en una litera cuyas paredes interiores estaban cubiertas de espejos preciosos.

Por fin, tras muchas penalidades y frustraciones, a la entrada de un desierto descubrió la Posada del anillo. En su interior se había cometido un crimen sacrílego. Tras derribar un tabique, Morgana descubrió una fuente de cobre batido, llena de sangre líquida que cotempló con ardorosa mirada...

Nadie sabe qué vio la princesa en el espejo de la sangre, pero con el tiempo se la llamó Morgana la Roja, famosa cortesana y terrible degolladora de hombres.

***

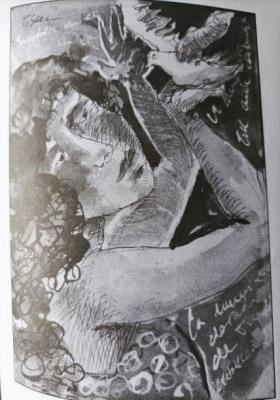

Monelle, sublimada por el genio simbolista de Marcel Schwob, escritor de escritores, como carcelera y como enfermera, duerme con los labios entreabiertos sin cesar de pronunciar buenas palabras. Cuando el escritor la vio por primera vez, en sus ojos de agua se movían los pensares como sombras de plantas. Tejía su capullo como un gusanillo con lo que amaba, pequeña urna sedosa en la que se acurrucaba contra lo invisible.

Schwob (1867-1905), adorado por los surrealistas, maestro de la estética simbolista, enfermizo y extravagante al que servía un criado chino... Apollinaire le describe rodeado de perritos pequineses, ya mayor, como un Napoleón derrotado. Enorme erudito, excelente traductor de Shakespeare, se miraba en François Villon, alma rebelde del siglo XV, pícaro de pluma de oro, el poeta mendigo que sentía predilección por los marginados, humildes, descastados...

Por eso Schwob desea un Reino Rojo en el que todas las prostitutas sean libres y muchas jovencitas se harten de golosinas y de lujuria. Un país en el que mujeres de ojos ennegrecidos lloran sobre embarcaciones cargadas de opio y varios piratas entierran en islas remotas cofres cargados de esmeraldas. Lo malo es que amanece y clarea..., y despierta en medio de las tinieblas de un Reino Regro poblado de reyes que se creen reyes y que lo obscurecen con sus obras y mandatos.

Pero Monelle exige un Reino Blanco que su inocencia conoce. Así que Marcel olvida y su inteligencia se torna profundamente cándida y pregunta dónde está la llave del Reino Blanco. Sin embargo, la que le hablaba dentro de su cabeza permanece taciturna. Resucitada como Louvette nos hace saber que "ha llegado el tiempo en que la mentira ocupa el lugar de la verdad" y nos estimula a ser felices con las mentiras enseñando la ignorancia, la ilusión y el asombro del niño recién nacido.

Entre muchos niños blancos, Louvette cuenta el arte de asombrarse sin parar con cada florecilla que brota, nueva, en los campos verdes...

"Para nosotros, todo deseo es nuevo y no deseamos sino el momento feliz"

A pesar de la tentación de entregarse por completo al olvido, en el último momento Louvette recordó y reconoció a Marcel...,

"prefiriendo amar y sufrir, vino a mí con su blanco vestido y los dos huimos a través del campo."

***

El Libro de Monelle se publicó en 1894. La obra (1894) fue consecuencia de la muerte de Louise, prostituta ocasional, de la cual Monelle es encarnación literaria. Schwob la trató durante años. La conoció con doce y Lousie murió de tuberculosis con 25, en 1893.

Schwob compuso una serie de cuentos para ella, que se fueron volviendo más obscuros con la agravación de su enfermedad, son las prosas proféticas de tiembre profético que conforman el libro, abierto en su final, que he citado, a un atisbo de esperanza.